Forschungsprojekt PVCharge

Im Projekt PVCharge untersucht ein Konsortium aus zwei Forschungseinrichtungen und drei Industrieunternehmen, wie sich Synergien zwischen industriellen Photovoltaikanlagen und Elektrofahrzeugen besser nutzen lassen. Im Fokus stehen dabei größere PV-Anlagen, wie sie z. B. über oder in der Nähe von Supermarkt- oder Firmenparkplätzen errichtet werden können.

Das Projekt verfolgt drei Kernziele:

- Die Verringerung von Energiewandlungsverlusten beim Laden von Elektrofahrzeugen mit PV-Strom, um erneuerbare Energien effizienter zu nutzen

- Die Steigerung des PV-Anteils in der Fahrzeugbatterie durch PV-abhängige Sollwertvorgaben beim Aufladen, um den fossil erzeugten Anteil des Netzstroms durch lokal erzeugten PV-Strom zu ersetzen

- Die Einbindung der Fahrzeugbatterien für netzstabilisierende Dienstleistungen

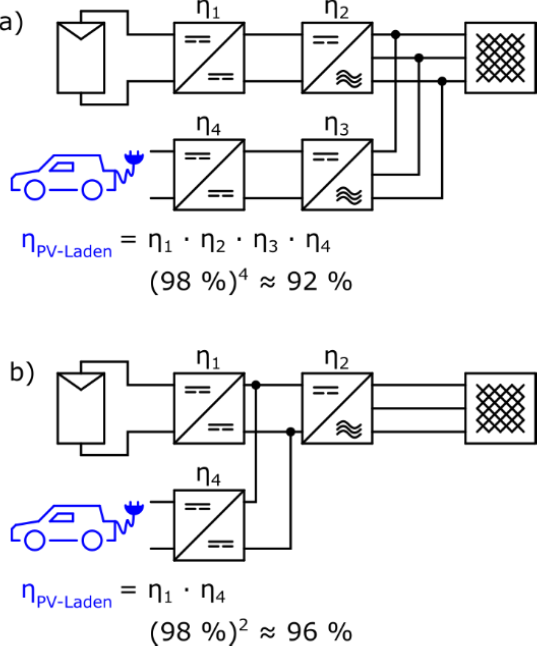

Das direkte Laden von Elektrofahrzeugen (E-Kfz) an einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) bietet sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile. In Zeiten steigender Energiekosten und zunehmenden Umweltbewusstseins gewinnt die Nutzung erneuerbarer Energien immer mehr an Bedeutung. Die Kombination von E-Kfz und PV-Anlage ermöglicht es, den erzeugten Solarstrom direkt und effizient für das Laden der Fahrzeuge zu nutzen. Aktuelle Technologien setzen auf eine AC-Kopplung von PV-Anlagen und Ladesäulen.

„Dabei muss der Strom aus der PV-Anlage mindestens vier Wandlungsstufen durchlaufen, bevor er in der Fahrzeugbatterie ankommt. Jede dieser Wandlungsstufen ist aber mit Verlusten behaftet, weswegen rund 10 % der Solarenergie ungenutzt verloren geht. In PVCharge erforschen wir einen Ansatz, mit dem diese Wandlung in zwei statt in vier Schritten erfolgen kann, was rund die Hälfte der Verluste einspart“, sagt Dr. Sebastian Sprunck, Koordinator des Konsortiums am Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE.

Das Fraunhofer IEE entwickelt in diesem Projekt eine Testumgebung, mit der dieser Ansatz praktisch validiert werden soll. Für diese Validierung wird ein bestehendes Rapid-Control-Prototyping-System erweitert, um damit das Verhalten verschiedener aktueller und zukünftiger E‑Kfz an den Ladesäulen eines solchen Systems emulieren zu können. Außerdem wird eine PV-Anlage des Instituts für die Versuchsdurchführung nutzbar gemacht, um das Systemkonzept auch im Hinblick auf Anlagen- und Personensicherheit möglichst realistisch untersuchen zu können. Weiterhin kann die bestehende Laborinfrastruktur genutzt werden, um die Skalierung dieses Ansatzes auch für größere Anlagen praktisch zu untersuchen.

Diese sicherheitsrelevanten Fragestellungen sowie die Integration der Ladesäulen in das Gesamtkonzept untersucht die Siemens AG im Projekt. „Die räumliche Ausdehnung eines solchen PV-Parkplatzes, die variable Anzahl an Elektrofahrzeugen und die verschiedenen Nutzungsszenarien erfordern innovative Ansätze für die Systemüberwachung und Interaktion der verschiedenen Wandlerstufen“, erläutert Sebastian Nielebock, Projektleiter bei Siemens. Neben der Vermeidung von Strombezug aus dem Versorgungsnetz sind auch Anwendungsszenarien denkbar, in denen das System gezielt mit dem öffentlichen Stromnetz interagiert – etwa zur Pufferung von Lastspitzen oder zur Bereitstellung von Regelleistung.

„Für diese Interaktion mit dem Netz braucht es robuste, dynamische und langlebige Leistungselektronik“, sagt Dr. Peter Friedrichs, Fellow SiC Innovation bei der Infineon Technologies AG. Infineon steuert deshalb Know-How und Musterbauteile im Bereich der Leistungshalbleiter- und Controllertechnik bei und wird außerdem einen Demonstrationswechselrichter auf Basis neuartiger Halbleitermodule entwickeln, der diese Interaktion ermöglicht.

Auch der MPP-Tracker einer solchen PV-Installation muss auf die veränderten Randbedingungen angepasst werden. „In einem solchen System muss der MPP-Tracker mit schnellen und starken Änderungen der DC-Spannungen umgehen können, wenn sich die Leistungsbilanz des Systems z. B. durch Vorgaben des Netzbetreibers, einen bewölkten Himmel oder das Anschließen und Abfahren von Fahrzeugen kurzfristig ändert“, erläutert Prof. Dr. Marco Jung, Professor für Elektromobilität und elektrische Infrastruktur mit dem Schwerpunkt Leistungselektronik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) und Abteilungsleiter Stromrichter und elektrische Antriebe am Fraunhofer IEE. Hierfür ist eine Leistungselektronik notwendig, die hoch- und tiefsetzendes Verhalten ermöglicht. Außerdem müssen Regelungsalgorithmen entwickelt werden, mit denen die verschiedenen Systemkomponenten stabil und effizient miteinander betrieben werden können. Zu diesen Aufgaben wird am Power Electronics and Power Systems-Laboratory der H‑BRS geforscht.

Ein solches System lebt von der Einbindung der Besitzer von Elektrofahrzeugen, die diese für ein PV-gesteuertes Laden und/oder für netzdienliche Funktionen zur Verfügung stellen. „Dabei gibt es zahlreiche Nutzerwünsche, Vorgaben der Netzbetreiber, Freigaben, Datenformate, Abrechnungsoptionen und Kommunikationsschnittstellen zu berücksichtigen, die in Echtzeit und mit hoher Präzision bedient werden müssen“, führt Georg Schmitt von der Flavia IT Management GmbH an. Hierzu soll die hauseigene Betreiberplattform für Elektromobilität „Gridware“, die mit dem internen Startup Grid & Co. GmbH entwickelt wurde, entsprechend ertüchtigt werden.

Um weitere Anforderungen von Komponenten- und Systemherstellern sowie Netzbetreibern zu berücksichtigen, wird das Projekt von SUMIDA Components & Modules GmbH, SMA Solar Technology AG und Städtische Werke Netz+Service GmbH als assoziierte Partner beraten und begleitet. Darüber hinaus sind mehrere Workshops geplant, in denen weitere Stakeholder eingebunden werden sollen, um zusätzliche Perspektiven in das Projekt einfließen zu lassen.

Das Projekt PVCharge wird innerhalb der Projektlaufzeit vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2028 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) mit insgesamt 3,5 M€ gefördert.

Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie